Perma Uhrenfabrik GmbH, Gebr. Baur

Perma Uhrenfabrik GmbH, Gebr. Baur

Geschichte

PERMA Uhrenfabrik GmbH - Gebr. Baur KG

- gegründet um 19201

- Firmensitz: Krummer Weg 6, Schwenningen (1924)1

- (1948): Gebrüder Baur, Uhrenfabrikation, Friedrich und Wilhelm Baur, Bürkstr. 68, Schwenningen (DE 1.606.570U)2

- (1956): Gebr. Baur KG, Dieckenhardtstr. 38, Schwenningen (DE 1.738.990U)2

- (1965): PERMA Uhrenfabrik GmbH3

- (1968): PERMA Uhrenfabrik GmbH, 7220 Schwenningen (z.B. DE 1.773.046A)2

- 4. November 1994: Die PERMA-Uhrenfabrik GmbH in 78054 Villingen-Schwenningen, Jahnstr.12 ist wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen aus dem Handelsregister gelöscht.4

Die Firma ging also nicht wie andere Konkurrenten in den 70er Jahren in Konkurs oder wurde anderweitig liquidiert, sondern hat ihren Geschäftsbetrieb (vermutlich um 1970) einfach eingestellt. - Marken5: Perma (zusammen mit Logo "Uhr im U" registriert am 10.12.1949), Permalux

1 nach Schmid: Lexikon der Deutschen Uhrenindustrie, 2. Auflage

2 Patente und Gebrauchsmuster: siehe Deutsches Patent- und Markenamt

3 Peter Kurz: 200 Jahre Schwenninger Uhren 1765-1965, Seite 272

"Wand-, Küchen- und Tischuhren mit Batterie- oder Synchronwerk; Synchron-Lichtwecker, Batteriewerke."

4 nach Moneyhouse Deutschland - Handelsregister- und Wirtschaftsinformationen

5 nach Mikrolisk - The horological trade mark index

Sammlung

Wanduhr

Wanduhr mit elektrisch aufgezogenem mechanischen Unruh-Gehwerk "Perma" (BU 1) und 7 steinigem Steinanker-Échappement. Betriebsspannung 4,5V

Uhrwerk

Unruh-Gehwerk mit 4 steinigem Stiftanker-Échappement und elektrischem Aufzug (permanent-magnetischer Aufzug durch Drehanker, Betriebsspannung 4,5V).

(TOP)Werke

Der Flume Werksucher listet insgesamt nur 5 verschiedene Werke: 3 Batteriewerke, ein Synchronwerk und ein mechanisches Werk.

Werkeliste

| Kaliber | Beschreibung |

|---|---|

| "Perma"1, BU 12 | Batterieuhr: Gehwerk mit Unruh und Drehmagnet-Aufzug, 4,5V Dieses Werk führt der Flume Werksucher auch als URGOS UW9001,2 und URGOS UW102 mit Stiftanker-Echappement (4 Steine) und Steinanker-Echappement (7 Steine) vgl. Gebrauchsmuster (DRGM) 1.605.570U von 1948 |

| BU 32 | Batterieuhr: Gehwerk mit Unruh und Drehmagnet-Aufzug, 3V und 4,5V laut Flume Werksucher mit verschiedenen Échappements ausgerüstet vgl. Gebrauchsmuster 1.738.990U von 1956 |

| BU 52 | Batterieuhr: Gehwerk mit Unruh und Klappmagnet-Aufzug, 1,5V auch hier gab es laut Flume Werksucher verschiedene Échappements (verschiedene Unruhwellen) |

| "Permalux"-Lichtwerker2 | Synchronuhr wahrscheinlich umgebautes Staiger Synchronwerk Kal. 300/65 (Wecker, selbstanlaufend) |

| -2 | 8-Tage Gehwerk mit Unruh und Federaufzug (nicht elektrisch) mit Vorn- oder Hintenaufzug |

1 Flume: Großuhrschlüssel (1957), geführt unter Gebr. Baur

2 Flume: Großuhrschlüssel G2 (1967), geführt unter Perma

Batterieuhrwerk "Perma" (BU 1)

- Unruh-Gehwerk mit Antrieb durch Schraubenzugfeder

- 4 steiniges Stiftanker Échappement

- Elektrischer Aufzug durch permanent-magnetischem Drehanker

- Aufzugsinterval ca. 20 Sekunden

- Betriebsspannung 4,5V, Spulenwiderstand ca. 450 Ohm, Stromaufnahme ca. 10mA

Die Konstruktion stammt von 1948 (siehe Gebrauchsmuster DE 1.605.570U) und wurde wahrscheinlich bis ca. 1957 hergestellt. Im Flume Werksucher G1 von 1957 sind noch alle Ersatzteile lieferbar und der Nachfolger (Kaliber BU 3) beruht auf einer Gebrauchsmusteranmeldung von 1956.

Beschreibung des elektrischen Aufzugs

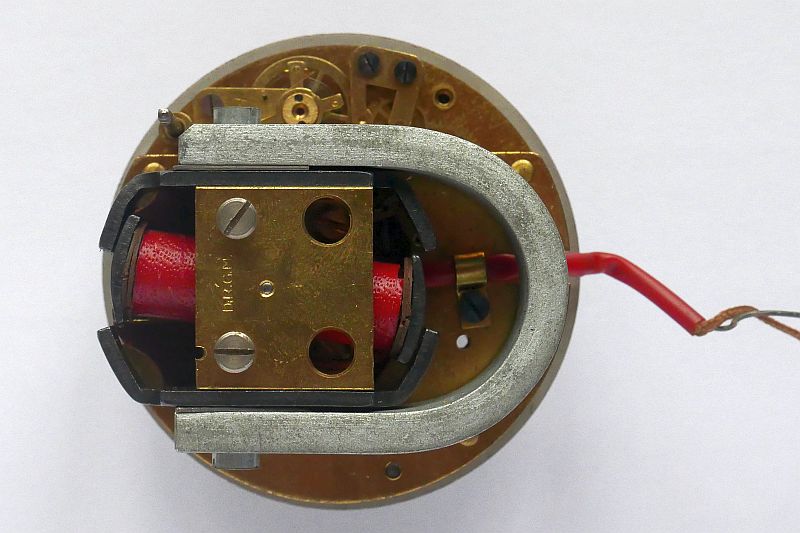

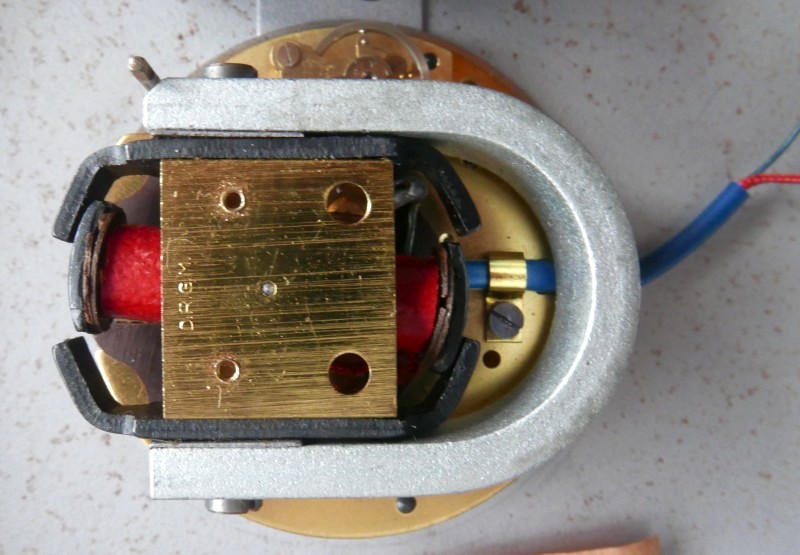

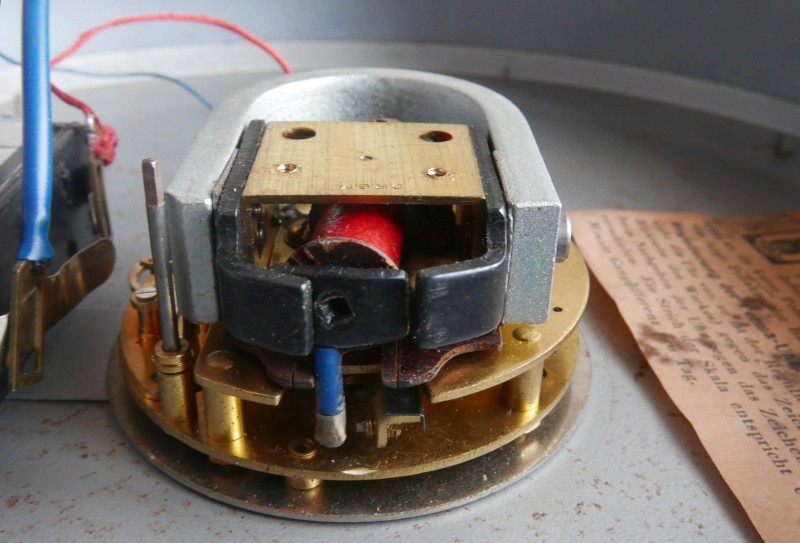

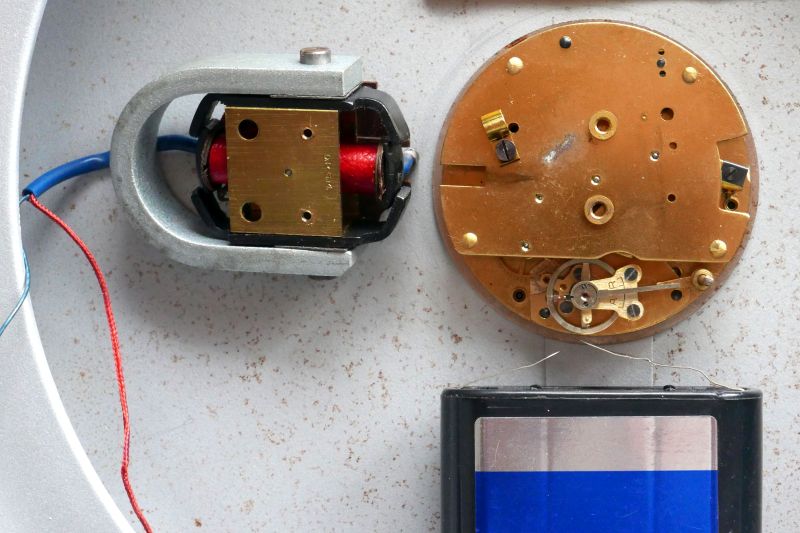

Der Drehmagnet-Aufzug besteht aus (von außen nach innen):

- einem U-förmigen Permanentmagneten (hellgrau)

- zwei Polschuhen (schwarz),

- einem Messingkäfig, der als Lager dient für

- einen Elektromagneten (rot) mit einem nach unten ins Gehwerk führenden Kontaktstift (blau)

- und einer Hartpapierplatte (braun) unterhalb der Polschuhe, die den Ausschlag des Elektromagneten begrenzt.

Durch die unsymmetrische Anordung der Polschuhe oder des Kerns des Elektromagneten, wird dieser in einer Vorzugslage gehalten bzw. nach Auslenkung wieder in diese Lage zurückgedreht. Die Auslenkung des Elektromagneten darf aber dazu nicht so groß werden, dass dieser vollständig in den Bereich der gegenüberliegenden Polschuhe gelangt. Dies wird dadurch verhindert, dass der Kontaktstift und die Hartpapierplatte diesen Ausschlag begrenzen.

Mit Ablauf des Gehwerks wird der mit der Schraubenzugfeder verbundene Hebel langsam gegen den in das Gehwerk ragende Teil des Kontaktstiftes gedrückt. Wenn dadurch der elektrische Kontakt zustande kommt, so fließt ein Strom geeigneter Polarität durch die Spule des Elektromagneten und das entstehende Magnetfeld treibt ihn zum anderen Pol des Permanentmagneten. Diese Drehbewegung bewegt auch den am Kontaktstift anliegenden Hebel. Die Bewegung des Elektromagneten wird durch Anschlag des Kontaktstiftes an die Hartpapierplatte gestoppt. Der Hebel bewegt sich aber aufgrund der Trägheit noch weiter und der elektrische Kontakt wird getrennt. Eine Rückwärtsbewegung des Hebels wird durch Sperrklinken verhindert und damit ist die Antriebsfeder aufgezogen. Da das im Elektromagnet erzeugte Magnetfeld durch die Kontakttrennung zusammengebrochen ist, wird der Drehmagnet wieder in seine Ausgangslage zurückgetrieben.

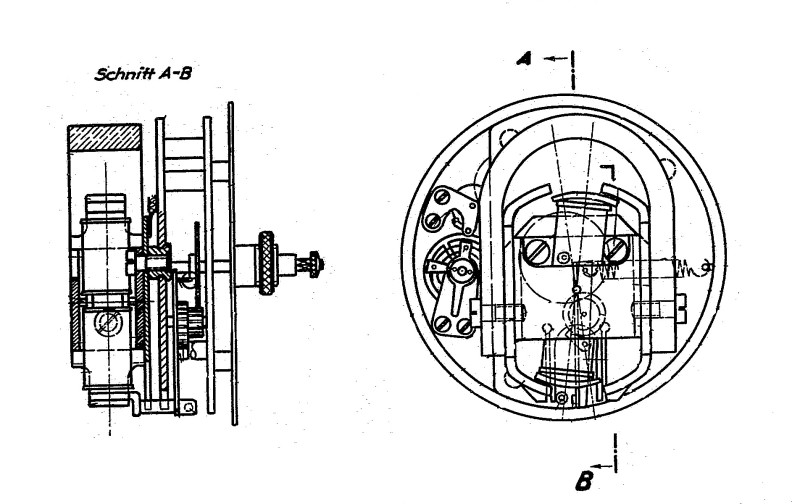

Gegenstand des deutschen Gebrauchsmusters 1.605.570U, welches am 26.11.1948 angemeldet wurde, war die Trennung des Werkes in zwei Baugruppen, mechanisches Gehwerk und elektrischer Aufzug. Mit nur zwei Schrauben (plus einer Schraube für die Kabelführung) lässt sich der elektrische Aufzug vom Gehwerk trennen und ggf. als Baugruppe im Reparaturfall austauschen.

Der Wirkungsgrad eines permanent-magnetischen Aufzugs (Wechselwirkung zwischen Elektromagnet und Permanentmagnet) ist sehr viel größer als der eines elektromagnetischen Aufzugs (Wechselwirkung zwischen Elektromagnet und weichmagnetischem Material, z.B. Klappmagnet). Der Wirkungsgrad ist ein wichtiges Merkmal Batterie betriebener Uhren, denn eine Batterie sollte ja mindestens ein Jahr halten. Kleine Magnete mit hoher magnetischer Energiedichte standen damals nicht zur Verfügung und daher ist der Permanentmagnet in diesem Werk (und damit auch das ganze Werk) relativ groß. Dieser Nachteil ist mit den heutigen Seltenerdmagneten verschwunden.

Das Kontaktsystem ist sehr einfach gehalten. Der Kontaktschluss erfolgt mit Ablauf des Gehwerks, also sehr langsam. Der gesamte Kontaktdruck muss von der Zugfeder aufgebracht werden, was bedeutet, dass das Gehwerk mit unterschiedlichen Kräften gespeist wird.

Wie bei den meisten Uhren mit magnetischem Aufzug wird die Kontakttrennung dadurch erreicht, dass der Aufzugshebel weiter schwingt als der Drehmagnet und dadurch der Kontakt getrennt wird. Der Drehmagnet muss dafür rechtzeitig gestoppt werden, so dass sich der Aufzugshebel auf Grund der Trägheit weiter bewegen kann. Bei diesem Werk geschieht dieses Abstoppen durch den Anschlag des Kontaktstiftes an dem Ausschnitt der Hartpapierplatte. Die im Drehmagnet aufgebaute kinetische Energie geht dabei für den Aufzug der Zufeder verloren. Statt dessen verursacht es noch ein nicht erwünschtes Aufzugsgeräusch des Werks.

Auch bei nachlassender Batteriespannung muss die Kontakttrennung noch zuverlässig funktionieren. Bei frischer Batterie wird also sehr viel Bewegungsenergie erzeugt, die dann durch dieses Abstoppen wieder verloren geht. Insgesamt wird dadurch der Wirkungsgrad des magnetischen Aufzugs stark verringert.

Eine Vorrichtung zur Funkenlöschung (Widerstand, Freilaufdiode) ist nicht vorgesehen.

Varianten und Nachfolger

Das baugleiche Werk wurde auch von URGOS mit eigener Kalibernummer (UW 900) verwendet. Auch Felix Schmidt [Schmidt1957] beschreibt dieses Werk als Produkt der Uhrenfabrik URGOS. Die beiden Flume Werksucher von 1957 und 1967 ([Flume1957/1] [Flume1967]) führen das Werk unter beiden Firmen mit der gleichen Abbildung. Gleichzeitig gibt es im Werksucher von 1967 das URGOS Kaliber UW 10, welches der Abbildung nach das gleiche magnetische Aufzugssystem (Perma) verwendet, aber mit verschiedenen Echappements geliefert werden kann (Stein- und Stiftanker). Eventuell handelt es sich ja um eine Gemeinschaftsproduktion beider Firmen. Laut Gebrauchsmuster hat Perma (noch als Gebr. Baur) das Aufzugssystem entwickelt. Urgos könnte im Gegenzug dazu die Hemmungsteile geliefert haben.

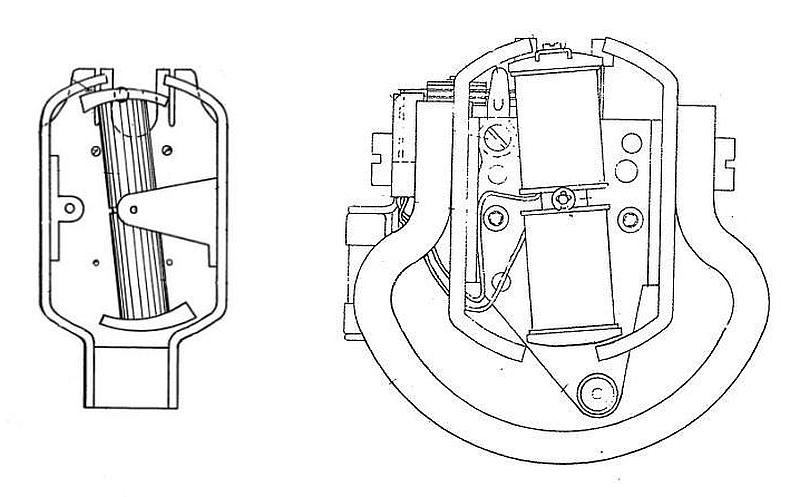

Perma vereinfachte im Kaliber BU 3 das Magnetsystem, was aber einen leistungsfähigeren Permanentmagneten voraussetzt (Gebrauchsmuster DE 1.738.990U vom 15.11.1956, Abb. unten links). Auch dieses Werk konnte mit verschiedenen Echappements ausgerüstet werden.

Auf der Fachmesse "Uhren und Schmuck" in Frankfurt am Main vom 19.-22. August 1956 präsentierte Hanhart ein verblüffend ähnliches Werk Kaliber 200 (Gebrauchsmuster DE 1.744.386U vom 18.2.1957, Abb. oben rechts). Verbessert wurde in dieser Konstruktion vor allem das Kontaktsystem, welches die oben genannten Nachteile vermeiden soll.

In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden gerade in Deutschland eine Vielzahl unterschiedlicher Uhrwerke mit elektrischem Aufzug konstruiert und millionenfach verkauft. Die meisten und auch erfolgreichsten dieser Konstruktionen waren Systeme mit Klappmagnetaufzug. Erinnert sei dabei z.B. an die Werke Junghans W285, Kienzle 606 und Emes 69. Systeme mit Drehmagnet waren dagegen relativ selten, noch seltener wurde dabei ein beweglicher Elektromagnet wie in diesem Werk eingesetzt. Diese Konstruktion wurde Galvanometer-Prinzip genannt und kam Ende der 60er Jahre in dem Staiger Chrometron Werk wieder zum Einsatz. In der Folge wurde das Prinzip auch in anderen Groß- und Kleinuhr Quarzwerken zur Fortschaltung eingesetzt, bis sich der Lavet-Schrittmotor überall durchgesetzt hatte.

Patente

Liste der deutschen Patente und Gebrauchsmuster (PDF)

| Patent Datum | Titel Einreicher / Erfinder | Bemerkungen |

|---|---|---|

| 1.605.570U 1948-11-26 |

Elektromagnetisch aufgezogene Einzeluhr Gebr. Baur, Uhrenfabrikation, Schwenningen |

Gebrauchsmuster (DRGM) zu Kaliber BU 1 Drehmagnetaufzug als Baugruppe |

| 1.738.990U 1956-11-15 |

Uhr mit elektromagnetischem Impulsaufzug Gebr. Baur KG, Schwenningen |

Gebrauchsmuster zu Kaliber BU 3 Drehmagnet in Plastik gelagert |

| 1.985.984U 1968-02-29 |

Abstelleinrichtung für Weckeruhren PERMA Uhrenfabrik \GmbH, 7220 Schwenningen |

Gebrauchsmuster zu Patentanmeldung 1.673.692 |

| 1.673.692A 1968-02-29 |

Abstelleinrichtung für Weckeruhren PERMA Uhrenfabrik \GmbH, 7220 Schwenningen |

nur Patentanmeldung |

| 1.987.681U 1968-03-25 |

Uhr mit beleuchtetem Zifferblatt PERMA Uhrenfabrik \GmbH, 7220 Schwenningen |

Gebrauchsmuster zu Patentanmeldung 1.773.046 |

| 1.773.046A 1968-03-25 |

Uhr mit beleuchtetem Zifferblatt PERMA Uhrenfabrik \GmbH, 7220 Schwenningen |

nur Patentanmeldung |

Literatur

- Hans-Heinrich Schmid: Lexikon der Deutschen Uhrenindustrie 1850-1980

Hrsg: Deutsche Gesellschaft für Chronometrie

Berlin: Verlag Historische Uhrenbücher Florian Stern, 2. Auflage 2012 [Schmid2012] -

Flume: Flume-Großuhr-Schlüssel

für den täglichen Gebrauch am Werktisch

Leitfaden für die rationelle Reparatur von Weckern und Großuhren mit Fertig-Ersatzteilen.

Berlin: Selbstverlag Rudolf Flume, 1957 [Flume1957/1] -

Flume: Großuhr-Flume-Schlüssel G2

Leitfaden für den täglichen Gebrauch am Werktisch

für die rationelle Reparatur von Weckern und Großuhren mit Fertig-Ersatzteilen.

Berlin: Selbstverlag Rudolf Flume, 1967 [Flume1967] -

Felix Schmidt: Elektrische Uhren

Halle (Saale): VEB Wilhelm Knapp Verlag, 1957 [Schmidt1957]

Seite 101-103: Schwachstromaufzug mit Batteriebetrieb der Uhrenfabrik URGOS, Schwenningen

Links

(TOP)- Uhren

- • Allgemeines

- • Katalog

- Perma - Baur

- • Literatur

- • Patente

- • Museen

- • Links